アートになったリキシャーバングラデシュ現代美術作家の試み

今年のフェスティバル・トーキョーで上演されるバングラデシュの劇団ショプノ・ドルの『30世紀』には、色鮮やかな織物が使われています。舞台衣装として頭に被り、腰に巻き、肩にかけ、そして舞台装置の役割をも果たすこの布は、実はバングラデシュの日常生活に欠かせない「ガムチャ」とよばれる手ぬぐい。「ガム」とは汗、「ムチャ」とは拭うという意味で、肉体労働者の汗拭きや台所のお手拭きとして使われたり、寒いときはちょっと頭に巻いたりと、万能の一枚布です。濡れてもすぐ乾く薄手の綿100%で、なんともキュートな色合いのチェックやボーダー柄。余り糸を使って織るので、同じ柄のものはほとんどありません。現地では「おじさんの手拭い」といった印象なのに、昨今ではフェアトレードの商品として日本にも輸入され、女の子向けのかわいいショールなどに姿を変えて人気の一品となっています。

さて、このガムチャをバングラデシュでもっとも目にするのは、リキシャ引きのおじさんが首にかけているところ。色鮮やかなガムチャは、リキシャのトレードマークです。バングラデシュで「リキシャ」と呼ばれる三輪の自転車タクシーは、その名から想像できるように、日本の人力車がルーツです。明治時代の初め(1870年頃)に考案された後、1914年頃から中国やインドのコルカタなどに広がり、遠く南アフリカにまで伝わりました。バングラデシュの首都ダッカには、1930年代ころにもたらされたといわれ、以後現在まで庶民の足として都市生活に欠かせない乗り物です。造形物としてのリキシャの魅力は、なんといってもその派手な装飾でしょう。日本からアジア各地に広まった自転車タクシーは、それぞれの地域で異なる車体の形や装飾の展開をしましたが、バングラデシュはその装飾性できわだっています。まず、装飾を専門にする職人が、ガムチャに負けないカラフルなビニール・シートを巧みに切ったり、縫ったり、重ねたりして幌やサドル周りを派手に飾り立てます。さらに、絵描き職人が、背面にはめ込まれた横長(約25X70㎝)のブリキの板に、人気映画の一場面やなつかしい農村、あこがれの摩天楼の風景、時に時事ネタなどを描きます。こうして飾られたリキシャが街を縦横無尽に走り回る姿は、まさに庶民の夢や社会の動向を映し出す「動くギャラリー」です。

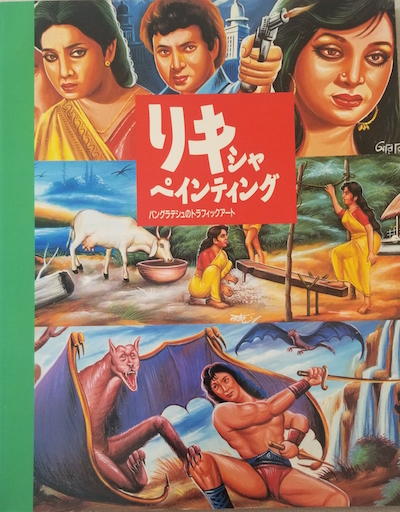

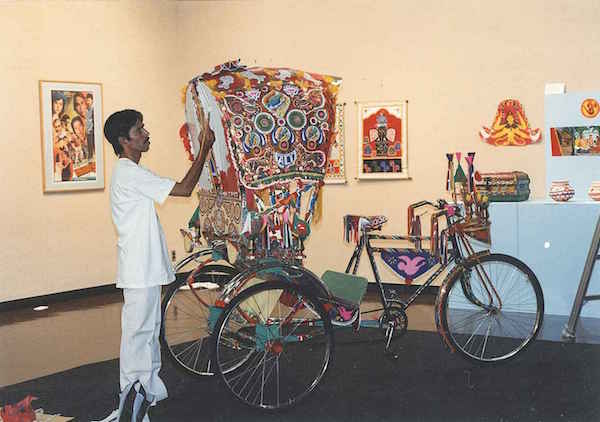

このブリキの板に描かれた絵が、「アート」として注目を集めるようになったのは90年代後半のことでした。名もなかったブリキ板の絵が「リキシャ・ペインティング」と名づけられ、博物館や美術館で展示されるようになったのです。そのきっかけは、1989年にイギリスの人類博物館で開催された「トラフィック・アート」展でした。この企画に携わったのは、バングラデシュ人のキュレーター、シリーン・アクバル(1944-97年)で、博物館の常設展示室の一角に、古いリキシャ1台と修理道具を置き、さらにブリキ板の絵だけを壁面にぎっしりと展示しました。この時初めて、リキシャは乗り物ではなく、ひとつの「絵画(ペインティング)」として世に提示されたのです。これが、リキシャが「アート」と認識された瞬間でした。

次に「リキシャ・ペインティング」が展覧会という形式で紹介されたのは、福岡でした。福岡市美術館では、1979年の開館以来、日本におけるアジア美術の紹介として先駆的な取組みである「アジア美術展」を5年ごとに開催していましたが、1994年の「第4回アジア美術展」の特別部門として「リキシャ・ペインティングーバングラデシュのトラフィック・アート展」を開催したのです。イギリスの人類博物館で企画を手がけたシリーン・アクバルをゲスト・キュレーターに招き、リキシャ本体やリキシャ・ペインティングを展示するのみならず、絵描き職人(リキシャ・ペインター)のアハメッド・ホセイン(1954年— )を福岡に招聘し、今でいうアーティスト・イン・レジデンスによる滞在制作を行いました。

こうした海外での「リキシャ・ペインティング」の評価を受けて、バングラデシュ国内でもリキシャをアートとして取り上げる展覧会が開かれるようになり、リキシャ・ペインティングの色使いや筆使い、スタイルがバングラデシュ文化の独自性を表すものとして、地元の人々にも受け入れられていくようになりました。たとえば、リキシャ・ペインティングの絵をデザインした家具や小物へと商品化されたり、リキシャ・ペインティング風に描いた企業の広告バナーに使われるようになったのです。

ところで、先の「第4回アジア美術展」(1994年)には、リキシャ・ペインターのアハメッド・ホセインだけではなく、バングラデシュからもう一人の作家が福岡に招聘されていました。現在では、バングラデシュの現代アートを牽引し、世界的に活躍するようになったマハブブ・ラーマン(1969年— )です。美術大学で美術を学んだわけではない職人のホセインに対し、ラーマンはバングラデシュの最高学府、国立ダッカ大学芸術学部を卒業し、かつ大学や美術界のシステムにはおさまりきらないエネルギーと才能に溢れた若き美術作家でした。両者は、学歴のうえでも、社会階層的にも隔たりがあり、現地では交わることがなかったけれども、同じように作家として招聘され、福岡の地で出会ったことは、二人のその後の制作に少なからぬ影響を与えました。とくにラーマンにとって、当時バングラデシュ美術界では見向きもされていなかったリキシャが、日本では展覧会となって評価され、ホセインが作家として紹介されている場を目にしたことは、自国の文化を新しい目でみる貴重な機会になったようです。この11年後、これを機に少しずつリキシャ・ペインターたちと親交を深めたラーマンは、自身が立ち上げたアーティスト・グループ「ブリット・アーツ・トラスト」(2002年設立)で、「ブリット・リキシャ・ワークショップ2005」を開催しました。美術大学を卒業した現代美術作家10人とアフメッド・ホセインをふくむリキシャ・ペインター10人を招き、リキシャ・ペインティングの技法や素材を取り入れてコラボレーション制作をするというもので、美術大学では学べなかったバングラデシュの造形表現の自由闊達な面白さを、職人たちの経験のなかに学ぼうとしたのです。リキシャ・ペインティングの要素を現代美術の表現のなかに取り入れる手法は、このワークショップをひとつのきっかけとしてバングラデシュ美術界でブームとなりました。さらに現代美術作家たちは、リキシャにとどまらず、レンガ職人や焼き物職人、村祭りの玩具職人など、身の回りにある当たり前だったバングラデシュの造形表現にあたらめて目を向け、自分たちが生きる社会・文化と強く結びついた美術のあり方を模索するようになっています。

劇団ショプノ・ドルが、今回のフェスティバル・トーキョーの舞台に、農閑期の冬の楽しみであった村芝居(ジャットラ)や日用品のガムチャ手ぬぐいなど取り入れているのは、こうした現代美術作家の試みとも交錯するバングラデシュの表現者たちの真摯な態度なのだと思います。

(文/五十嵐理奈)

-

五十嵐理奈(福岡アジア美術館 学芸員)

1990年代末に在日バングラデシュ人コミュニティのフィールドワークをし、池袋で「バングラデシュ・フェア(現ボイシャキ・メラ)」を彼らと一緒に立ち上げる。その後、一橋大学大学院で文化人類学を学び、1999-2000年に刺繍布製品ノクシ・カンタの文化人類学的調査のため、インド国境に近いバングラデシュの村に滞在。2001年「ベンガルの刺繍カンタ」展(福岡アジア美術館)に携わった後、2003年より現職。これまでに調査・企画した展覧会にバングラデシュの現代美術作家「ニルーファル・チャマン」展(2007)、「魅せられて、インド。―日本のアーティスト/コレクターの眼」(2012)、「もっと自由に! ガンゴー・ヴィレッジと 1980年代・ミャンマーの実験美術」(2012)など。

ショプノ・ドル『30世紀』

| 日程 | 11/3 (Sat) 18:00・11/4 (Sun) 14:00 |

|---|---|

| 会場 | 東京芸術劇場 シアターウエスト |

| ショプノ・ドル | 2001年、ダッカにて、ジャヒド・リポンが創立。語りと歌を交えたベンガル地方の伝統的な演劇手法を用いながら現代的なテーマを扱い、タゴールの詩劇『チットランゴダ』やハワード・ファストの『スパルタカス』、モノドラマ『ヘレン・ケラー』など17作品を発表している。国内外のさまざまな演劇祭に参加、代表作の『30世紀』は、ロンドンの演劇祭やアジア最大級の演劇祭、インド国際演劇祭(2015年)でも上演された。 |