汝の症候を楽しめ

韓国で紹介される岡田利規の5番目の作品で、初めて韓国の機関と共同製作された『God Bless Baseball』は、日本と韓国を結ぶ政治的な現実を語るために一つのテーマに集中する。

野球。

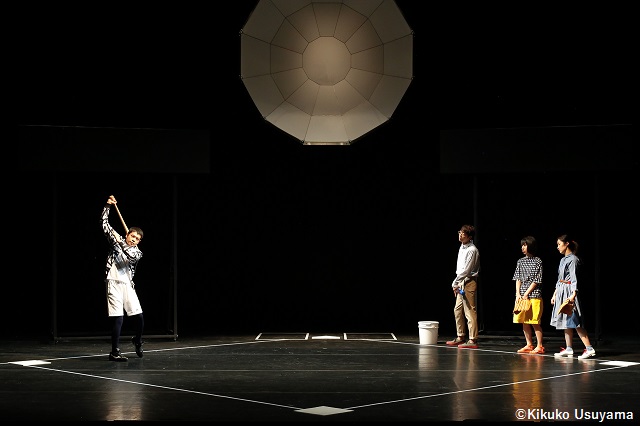

アレゴリーを働かす動力は、三つの人物像である。野球を知っている達人。野球の規則すら知らない若い女性。(幼い頃の野球にまつわる悪い記憶のせいで)野球があまり好きではない男性。野球に関することに限定するなら、両国ともよくありがちな典型像である。ルールに対する好奇心から、熱烈な野球狂になった父の思い出、両国のメジャーリーガーの論評、そして野球に投影する人生哲学に至るまで、4人の俳優たちは、野球に関する多様な知識や観点、そして無知と空白を配列する。その軌跡は徐々に(舞台の床に描かれた)野球場の外部に向かう。

(岡田は語る。俳優イ・ユンジェは、まるで分身のように岡田自身の記憶を話す。岡田は日本人ではなく、韓国人を通じてやっと自分の個人的な話を気楽に舞台に乗せることができた。日本人俳優を通じるなら、なかなか難しいことだったという。同じ言葉と情緒の鏡像は、どうにも負担を感じてしまうのか。)

驚くことに、いや当然ながら、俳優たちが持つ知識の深さによって、あっという間に権力関係が作られる。野球は何もわからない女性がルールについて質問を投げたら、それを説明する男が瞬時に優越感を発散する、このような通俗ともいえる風俗図が舞台上で披露される。野球から人生観を築いた極端の野球狂は、自然に、彼らの上に臨む。食物連鎖のように、縦の関係で一番上の位置を占める存在とは、勿論「アメリカ」である。声だけが聞こえる匿名の「アメリカ人」はドキュメント解説者のように、目には見えないが全てのことを見抜いているらしく、権威的な存在感を放つ。舞台の上の微物は、この見えない声と会話する時には、上を向かなくてはならない。彼は地面の人物に対し、寛大であるが断固としている。彼が施す慣用と包容は優越さのもう一つの名前である。舞台は権力の場である。権力のアレゴリーである。

「ビッグブラザー」下に置かれた群像は、その事実だけで一つの同質的な運命に結ばれる。一つの傘の下で併存していることを自覚する。信奉する対象が、イチローとパク・チャンホに分かれるだろうが、夜明けの大リーグ試合中継に熱狂し、自国の選手を応援する両国のファンの情緒は正にそっくりではないか。野球ワールドカップの規定に対する観点は違うとしても、この大会に興奮する両国民の姿は鏡像ではないか。この二つの国は、競争という名の下、きっと同じ夢を見ているのだ。アメリカという夢。

舞台の表面と重力

それゆえ、舞台上の誇張されたカリカチュアには十分慣れている。両国の観客ともそうだろう。

野球を舞台化する演劇が、政治的な現実のアレゴリーとして作動するという設定もやはり韓国の観客として異議の余地がないと思われる。アメリカが両国を結ぶ「傘」に隠喩されることも、野球が好きでいられる一種の責務はアメリカの影響力の下に留まりたいという意志である主張も、1980年代の学生運動の情緒を呼び入れるような論理である。何といっても、岡田のアレゴリーは単純無垢なほど明瞭だ。「アメリカの力」と同じくらい、息もつかせず権力的で一方的である。権力のように食傷する。

いや、本当にそうなのか。野球は本当に両国の同質的な政治状況を語られる共通のテーマになるだろうか。舞台の外の現実は、両国の同質性に対する話をする必要性を、どれだけ綿密に支えているだろうか。舞台は現実に対するアレゴリーとして、どれだけ堅固に維持されるだろうか。

「異議」の余地は、静かに、舞台に存在している。実は、そもそも舞台という代替現実の原理もおかしい。両国の俳優たちはそれぞれ母国語を使うが、通訳なしでお互いの言葉を理解する。いや、理解するふりをする。たった三ヶ月前に初演された平田オリザの『新・冒険王』とは相当異なる、「幻想的な」舞台現実である。平田オリザの「写実主義」的な舞台で、両国の俳優たちの発話はお互い理解できない、それぞれの言語として残されていた。現実におけるコミュニケーションの壁は舞台上でも壁であったのだ。一方、岡田の舞台では、この壁は透明になる。両国の俳優たちはそれぞれの言語で話しながらも、まるでお互いの言葉をわかるように行動し反応する。ここで現実からの距離が生まれる。幻想的な共感は翻訳の煩わしさを省略した演出上の便宜を超え、現実を貫通する洞察になる。コミュニケーションは、舞台は、虚像である。字幕を通して両国の言語を見ることができる観客は暫定的に黙認するだけだ。その幻想は最後まで支えられない。「コミュニケーションの壁」はいつでも舞台に呼び出され、意識を裏切る。『現在地』で舞台を支配していた災難のデジャビュのように、巨大な「不可能」のかたまりが幻想を超え、舞台を陶酔させる。結局、仮想の表面をやぶって。何も言わずに。

つまり、誰が何と言っても舞台上の身体は「韓国人」または「日本人」としてのアイデンティティを持っている。好もうと好むまいと、受け入れるしかない。もしかしたら他のどの舞台でも持っていなかった「国家的」アイデンティティが本作品ではしつこい幽霊のように彼らの身体を徹底的に憑依してしまったかもしれない。アメリカの伝存のように。

中立的な、あるいは国籍がない存在は、舞台上で存在できない。真の共感というのは、みすぼらしい虚構である。いや、現実を表すための逆説といえば良いのだろうか。そう。舞台上の存在というのは、同質性を語っていたその瞬間にも、いやむしろ同質性を語っていたからこそ、常に絶対的な孤立の中に置いてあるのだ。観客さえも。

『God Bless Baseball』は再現を超える、何かを直視する「演劇」である。そうならないといけない「必要性」を直視する演劇である。俳優の国籍を言わなければならない必要性。コミュニケーションの不可能を直面しないといけない必要性。「差」を舞台化しなければならない必要性。精巧に。

幻想の向こうに揺らいでいる現実は多分に不機嫌である。「演劇」なら正に呼び出さないといけない、そのような不機嫌。イデオロギーは終焉されていなかった。権力が続くかぎり。

岡田は、そのような不機嫌を、そのような必要性を調理する。精巧に調理をする。彼が舞台の上で演出するのは、俳優の動線や姿勢ではなく意味の層位だ。暫定的な「不機嫌」は時々舞台を喚起させる軽い才覚のなかで分解され、笑いの真相は政治的な現実に鋭く染み込んでいる。自らを狂乱するこの「ゲーム」は「国籍」といった絶対性までも幻影の中に溶かす。

舞台という虚構の場で俳優たちの縫合がほどけられ、(シェイクスピアの喜劇のように)役割が変ることくらいは、大したことでもない。韓国人の俳優(イ・ユンジェ)が韓国語で話し出した「ジャイアンツ」に対する濃い思い出は、よく聞いてみたらロッテ・ジャイアンツではなく、読売ジャイアンツに関するものだった。「差」はこのように突然、何気なく、うっかりと現れる。

「あれなんですね・・・日本人の役なんですね?」

舞台はゲームである。我々はルールを学んで行く。わかればわかるほど曖昧なルール。

「舞台はアレゴリー」という設定さえ、その曖昧さの中ではあやふやになっていく。

激動のなかの現在地

岡田の作品において、舞台と現実との関係は、表面に映しだされるように単純ではない。福島の災難の後、舞台そのものは本人への問いかけになっていた。震災は国家と個人の関係、また社会と芸術の関係に関する通念を根こそぎ揺るがした。そして岡田は舞台という装置をリセットしなければならなかった。以前の作品が現実の観察で(岡田の表現どおり)「アーカイビング」だったとしたら、福島の事態は、観察とアーカイビングの対象である現実だけでなく、その行為自体に質問を加えた。ただ、現実と舞台との関係に変化を加えたのではなく、関係そのものを問題として設定した。

再現体系としての舞台を、より立体化するための延長線にある『God Bless Baseball』は、岡田が大胆に向かい合う、もう一つの大事な転換点である。危機に対する反応として、岡田の方法論に総体的な変化をもたらした『現在地』は、日常の中の無心な動作を取り除き、現実と舞台とのダイレクトな相応を模索したといえるが、『God Bless Baseball』はそのような相応関係について質問を放つことで、より一層、外に観点を移動させる。おそらくこれは必然的な移動であろうか。彼の前作に比べ、最も「ドラマ」に充実した『現在地』が歴史と社会を虚構として逆説したことに反し、本作品は、舞台と現実の間によりダイレクトな通路を開ける。現実を貫くために、アレゴリーを脱皮するために、舞台言語は直言を取る。

「ここまでは現実のアレゴリー。これから先は、まだ対応する現実がない想像です。」

野球のルールを少しずつ覚えていく女優は、突然、虚ろに、思わず、アメリカという「傘」から独立を宣言する。野球談論に流されないで、アメリカへの憧れに加わる気はないという意志である。これ以上ゲームを続けない意志。「演劇」を止めるという意志。冷淡に吐き出す台詞は宣言に近い。視線は客席に向かって広がる。アレゴリーの終焉なのか。イデオロギーの終焉なのか。

「いつかこれに対応する現実が現れると信じています。」

(演劇に対する)お別れの挨拶

『God Bless Baseball』が初演された9月19日の朝、韓国の新聞の1面には、日本の集団自衛権方案が通ったニュースが掲載されていた。日本内での批判の声や街のデモなどに関する報道も記録されていた。論評の中心には安部政権に対するオバマの支持と支援がある。『God Bless Baseball』に「相応」する現実は非常に生々しい。

舞台」は本当に「現実」を作ることが可能なのか?変えられるのか?演劇は模写に留まらず歴史へ繋げられるだろうか?変化の主体になれるだろうか?本当に?

「傘の外」に離れようとする俳優の断固とした意志はイチロー(いや、ニッチロー)を模写する野球の達人(捩子ぴじん)が振りまく激しい水柱と衝突する。彼の命令は「行動」を抑制する。

「想像して」

「傘」という隠喩的な再現体から、「想像」の次元から離れたいという即刻的な意志はニッチロー/捩子ぴじんが執行する「再現」の柵のなかに閉ざされてしまう。再現のイデオロギーと行動の抵抗が戦う対決は、決して希望的な結果には繋がらない。第4の壁を突きぬく直言は「ドラマ」として縮小されてしまう。舞台を離れた新しい現実に向かう意志は、虚構から自らを解放させるのに失敗する。成功を気取ったらそれこそ虚構である。

お別れの挨拶をする言行こそが、結局「アレゴリー」である。抵抗はアレゴリーだ。舞台上の全てのものがアレゴリーだ。そこから離れようとする意志さえも。それこそ特に。

高嶺格がデザインした―舞台奥の杳杳(ようよう)とした―象徴は、談論と質問と宣言で構成されている言葉の饗宴を舞台の迅速な物性に転換するように、ゆっくり溶けていく。堅固に固まっていた白い象徴が反抗者たちの水の反撃で床に落ちていく。水と白い片栗粉がくしゃくしゃになる。意味のない物性が再現体系の言語的な次元から、舞台の生硬なオーラの中へ降り注ぐ。野球の終焉なんだろうか。権力の終焉なのか。象徴の終焉なのか。このように「解読」する瞬間、我々はまた「アレゴリー」の中に入っている。舞台というアレゴリー。悲観は現実を変えられる実質的な鍵になれるだろうか。少なくとも贅沢として許された矛盾と逆説は慰安なのか、それとも戦略なのか。

演劇には意味と行動のあらゆる層位が循環し変化する。我々は、観客は、その変動の軌跡を直面し感知し、その変動の必要性と妥協しなければならない。舞台という迷路の中で。

混濁のなか、スフィンクスの前で質問するのは、むしろ観客でないといけない。

『God Bless Baseball』はそのような演劇の機能を喚起する演劇である。傘の外の女優が小心につぶやくように、「希望」は迷路のなかで不安定に輝く。質問は武器である。

ソ・ヒョンソク

演出家、舞台芸術研究家

1965年生まれ。延世大学コミュニケーション大学院教授。クリエーターとしてもサイトスペシフィック・パフォーマンス作品を制作し、フェスティバル・ボムやナム・ジュン・パイク・アートセンター等で発表している。主な演出作品に『FAT SHOW』、『||||□』(共同演出)、『Heterotopia』、『霊魂売春』など。2013年にフェスティバル・ボムで『舞台恐怖症』、急な坂スタジオで日韓共同プロジェクト『つれなくも秋の風』を上演。F/Tでは2011年に「批評家 in レジデンス」に参加、2012年にはF/T公募プログラム審査員を務め、昨年は品川区で、ツアーパフォーマンス『From the Sea』を発表し好評を博した。